Ich lebe mit Typ-1-Diabetes, und mein Kind auch

Hallo und willkommen zu meiner Kolumne 🙂 Ich heiße Stephanie, ich bin 42 Jahre alt und Krankenschwester. Ich lebe seit 27 Jahren mit Typ-1-Diabetes und bin seit 2017 Mutter eines Kindes, das auch mit IDDM lebt.

Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr Diabetikerin und damals war ich davon besessen, meinen Traumberuf als Krankenschwester ausüben zu können, obwohl ich mit einer chronischen Krankheit lebe.

Nachdem ich diese Herausforderung gemeistert hatte, wollte ich unbedingt Mutter werden.

Mit Diabetes war nichts wirklich einfach, aber wir wollten unbedingt ein Kind bekommen und haben uns durchgekämpft.

Ich habe meinen Diabetologen konsultiert, bevor ich die Verhütungsmittel abgesetzt habe. Ich wurde aufgefordert, meinen Diabetes so gut wie möglich im Griff zu behalten und erhielt während der gesamten Schwangerschaft eine engmaschige Überwachung des Babys.

Zu keinem Zeitpunkt meiner Schwangerschaft wurde die Möglichkeit erwähnt, dass ich meinen T1D auf mein Kind übertragen könnte.

Die Diagnose: Der Tag, der unser Leben auf den Kopf gestellt hat

Bei meiner Tochter wurde die Diagnose Diabetes im Alter von zehn Jahren gestellt, genauer gesagt am 12. August 2017.

Diesen Tag werde ich nie vergessen, denn in diesem Moment brach für mich eine Welt zusammen. Ich wurde von enormen Schuldgefühlen überwältigt, ich war fassungslos, schockiert und wütend über alles und auf jeden. Ich fühle mich furchtbar schuldig, weil ich diese chronische, heimtückische und im Alltag schwer zu bewältigende Krankheit an mein Kind weitergegeben habe.

In meinem Kopf startete ein Fragenkarussell in Endlosschleife. Wie konnte ich meinen Typ-1-Diabetes nur an meine Tochter weitergeben? War es erblich bedingt? Wenn es ein solches Risiko gab, warum wurde es nicht früher angesprochen? Wie wird es meiner kleinen Tochter gelingen, mit T1D zu leben, von dem ich dachte, ich sei die Einzige, die damit zurechtkommen müsse?

Der Weg zur Akzeptanz der Krankheit

Ich würde sagen, dass man die Akzeptanz einer chronischen Krankheit fast wie einen Trauerfall erlebt. Man durchlebt mehrere Stadien, verschiedene Phasen, vor allem in emotionaler Hinsicht.

Nach Wut und Verzweiflung folgten Unterstützung, Begleitung und gegenseitige Hilfe.

In ihrem Krankenhauszimmer hat Lucie gerade erfahren, dass sie wie ihre Mutter mit Diabetes Typ 1 leben wird.

Mein Diabetes war zu Hause nie ein Tabuthema, aber ich habe ihn auch nicht ständig thematisiert. Ich hatte Lucie beigebracht, die Anzeichen einer Hypoglykämie zu erkennen, insbesondere damit sie mir bei einer schweren Hypo helfen konnte, mir Zucker zuzuführen. Sie wusste also schon, worum es ging.

Trotz der Traurigkeit und all der Emotionen, die mich übermannten, bestand meine Rolle als Mutter darin, für sie da zu sein und ihr zu helfen, das alles zu verarbeiten.

Wer konnte besser als ich, ihre Mutter, die ebenfalls mit Typ-1-Diabetes lebt, wissen, dass es nicht jeden Tag einfach sein würde? Denn ja, das ist der Alltag im Leben mit einer chronischen Krankheit, die uns nie verlässt!

Aber anstatt uns selbst zu bemitleiden, lag es mir am Herzen, ihr zu zeigen, dass es möglich ist, auch mit Diabetes ein fast normales Leben zu führen.

Meine Tochter hat immer gesehen, dass ich das mache, was ich will, ohne Einschränkungen. Ich hatte gehofft, dass ihr das mit ihren zehn Jahren Sicherheit und Hoffnung geben würde.

Meine Aufgabe war es, uns diesen Optimismus zu bewahren, denn in diesem Moment standen wir ja erst am Anfang!

Diabetes hat eine ganz besondere Bindung geschaffen, die uns sogar noch näher zusammengebracht hat.

Wir waren im Urlaub und plötzlich fanden wir uns in einem Krankenhaus wieder, das ich nicht kannte und das 700 km von unserem Zuhause entfernt lag. Ein neuer Diabetes in der Familie, keine Bezugspunkte rundherum … Es war wirklich heftig. Ich habe die therapeutische Schulung und die Betreuung meiner Tochter in die Hand genommen.

Anfangs führte ich ihre Blutzuckermessungen im Kapillarblut durch, und bei ihren ersten Injektionen durfte sie mich subkutan pieksen. Sie hat mir meine Boli mit Pens verabreicht, obwohl ich eigentlich eine Insulinpumpe habe. Ich wollte, dass sie die notwendigen Handgriffe lernt, sie wiederholt, damit sie diese bei sich selbst anwenden kann.

Es waren ziemlich einzigartige Momente, die wir da geteilt haben, und nur wir beide wussten, wie es wirklich war, aber sie haben dazu beigetragen, eine besondere Beziehung zwischen uns aufzubauen, sehr intim und innig, bei der der Erfahrungsaustausch, die gegenseitige Hilfe und der Trost im Mittelpunkt standen.

Mutter oder Krankenschwester, wie soll man sich positionieren?

Mit der Zeit veränderte sich meine Rolle als Mutter, und ich tendierte dazu, mich eher als Fachkrankenschwester zu positionieren. Es war für mich eine Möglichkeit, alle Schwachstellen zu kontrollieren. Aber irgendwann, ohne dass ich es merkte, ging es nur noch um ihren Diabetes: Hypo, Hyper, Insulin… Manchmal vergaß ich darüber sogar meinen eigenen Diabetes.

Zwei Jahre nach Lucies Diagnose riet mir der Diabetologe in unserem Heimatkrankenhaus, ich solle mich auf meine Rolle als Mutter beschränken und eine andere Person von außen die Rolle der Krankenschwester übernehmen lassen.

Im Nachhinein betrachtet, hatte er Recht. Dadurch, dass ich sowohl Mutter als auch Diabetikerin bin, kann ich meine Erfahrungen mit ihr teilen und bei Tiefpunkten mehr Verständnis aufbringen. In Momenten, in denen der Diabetes für sie zur Belastungsprobe wird und sie ihn nicht mehr unter Kontrolle hat, verstehe ich sie am besten und begleite sie dabei.

Aber gleichzeitig möchte ich alles kontrollieren können, ich bin besorgt, habe Angst, dass nicht immer alles gut läuft … Ohne es unbedingt bewusst zu tun, führt dies dazu, dass ich eine Art Druck ausübe, ihre Entscheidungen kontrollieren möchte, sehr präsent und manchmal sogar übergriffig bin.

Auch ich musste an mir arbeiten, um zu erkennen, dass meine Rolle als Mutter auch darin besteht, ihr eine gewisse Autonomie mit ihrem Diabetes zu lassen (und dabei ein Auge auf sie zu haben, aber mit etwas Abstand).

Lachen und Spaß haben – eine Therapie?

Um das Beste daraus zu machen, haben wir beschlossen, Diabetes von der positiven Seite zu betrachten.

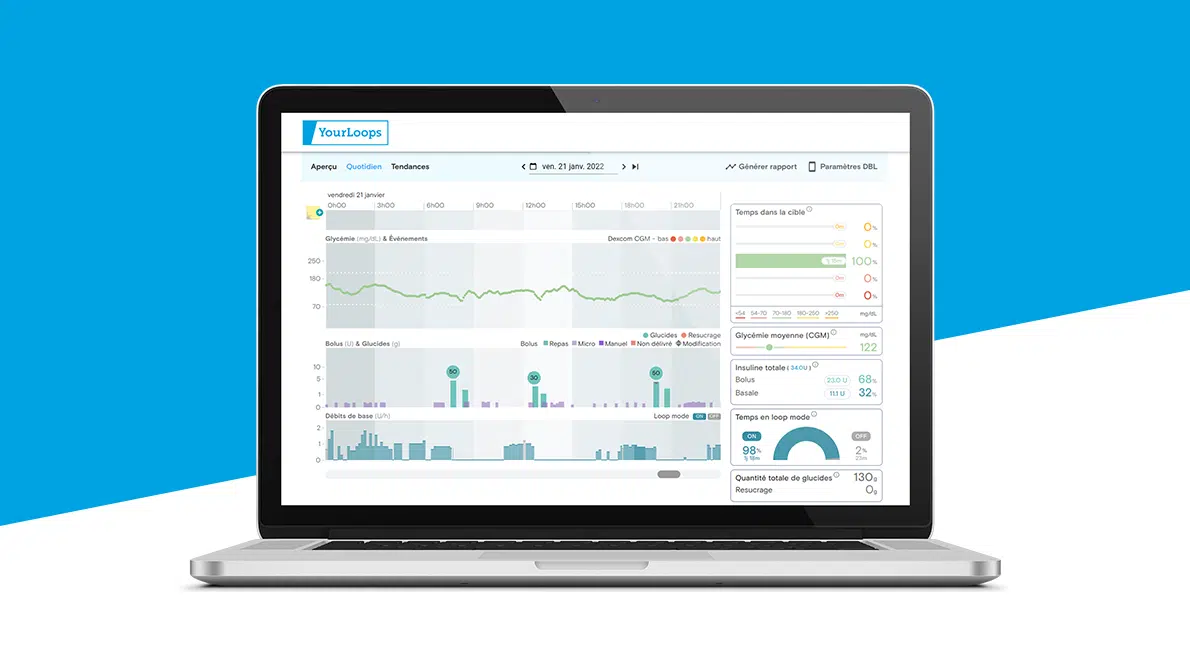

Wir stellen uns Herausforderungen, die uns zum Lächeln bringen, wie die Herausforderung des besten wöchentlichen Blutzuckerdurchschnitts, das Einhornziel (Blutzucker auf 1 g) oder das gleichzeitige Wechseln unserer Pumpen mit einer Stoppuhr (nein, Sie haben richtig gelesen, wir haben jetzt beide eine Insulinpumpe).

Diese Momente helfen, das Leben mit Diabetes zu entdramatisieren und fördern den Austausch und die Gemeinsamkeit – es sind UNSERE Momente!

Am meisten Spaß macht immer noch das Risiko, das man eingeht, wenn man sich bestimmten Gaumenfreuden hingibt: Eis, Waffeln, Crêpes – wer von uns beiden hat am Ende den besten Blutzuckerspiegel?

Ich gebe zu, es ist auch eine Möglichkeit, ein Auge auf das zu haben, was sie macht und wie, damit sie sich nicht allein gelassen fühlt, und dazu beizutragen, sie zu einem selbstständigen Umgang damit zu befähigen (na gut, das beruhigt natürlich auch mich 😅).

Heute ist meine Tochter Lucie 15 Jahre alt (5 Jahre mit T1D). Wir haben schwierige oder sogar kritische Phasen durchlebt, in denen die Krankheit vor allem verdrängt wurde, was typisch für die Pubertät ist. Aber ich habe nicht lockergelassen, sondern ich habe sie immer unterstützt, Verständnis gezeigt und war immer für sie da.

Das Schuldgefühl, ihr den Diabetes übertragen zu haben, wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang verfolgen, aber ich bin stolz auf die Art und Weise, wie sie selbst für sich sorgt, wie selbstständig sie geworden ist und wie reif sie in ihren Entscheidungen ist.